本書は、小松左京の自選恐怖小説集「霧が晴れた時」(角川ホラー文庫)の中から、さらにセレクトされた五作品をデジタルコミック化したものです。

元々はソニー・デジタルエンタテインメント・サービス(SDE)が、2016年、小松左京の没後五年を記念し企画したもので、SDEでの配信が終了となったため、2020年にKADOKAWAから、新しく「小松左京の怖いはなし」として解説や特典画像を加えバージョンアップした形で配信されることになりました。

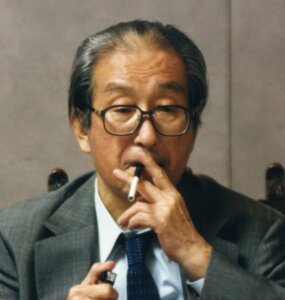

SF作家として1962年にデビューした小松左京は、生涯、17の長編、269の短編、199のショートショートを書いたとされていますが、SFばかりでなく、数多くのホラー作品があります。

戦後ホラーの代表ともいわれる「くだんのはは」や、都市伝説要素の強い「牛の首」などは現在もネット上でよく話題となり、また、自選恐怖小説集「霧が晴れた時」は1993年に出版されて以来、四半世紀以上にわたり版が重ねられ、また、自選恐怖小説集「霧が晴れた時」の姉妹編ともいえるホラー短編集「牛の首」が、2022年に角川ホラー文庫から出版されています。

原作/小松左京 漫画/稲垣みさお、御茶漬海苔、児嶋都、呪みちる、未浩.jpg)

【すぐそこ】未浩

「すぐそこ」は、一九六九年、週刊朝日に掲載されたものです。

高度成長の真っ盛りの時代、製造業やサービス産業で国が大いに潤う反面、古来続いてきた農林産業が衰退し、山村の人口が都市部に流出したことによる、過疎、廃村などが社会問題となっていました。

過疎の村や廃村を舞台とした小松左京の短編には、「山の中に迷い込んだ男が、とんでもない存在につきまとわれる「葎生の宿」(一九七三年)といった作品があります(角川ホラー文庫「牛の首」収録)。

【まめつま】御茶漬海苔

「まめつま」は、一九七〇年に「小説新潮」に掲載された短編小説で、“まめつま”と言う妖怪を題材にしたホラー小説です。

小松左京の実家では、幼児が夜泣きすると米をまく風習があり、子供にとりついて脅かす魔物を払うためのおまじないだったといわれています。この風習をモチーフに、幼子を守ろうとし、次第に追いつめられてゆく若い母親の恐怖を描いています。

平安時代から千年の時を超えこの風習が密かに伝わっていたならば凄い話ですが、実は “まめつま”の話は、国学者である平田篤胤も「仙境異文」(一八二二年)に記しており、江戸後期に生きた小松左京の曾祖母が「仙境異文」の逸話を家の風習として取り込んだという方が可能性は高そうです(いずれにせよ、今となっては確かめようもありませんが)。

「今昔物語集現代語訳」というサイトで“まめつま”の原点「幼児為護枕上蒔米付血語」の現代語訳を読むことができます。

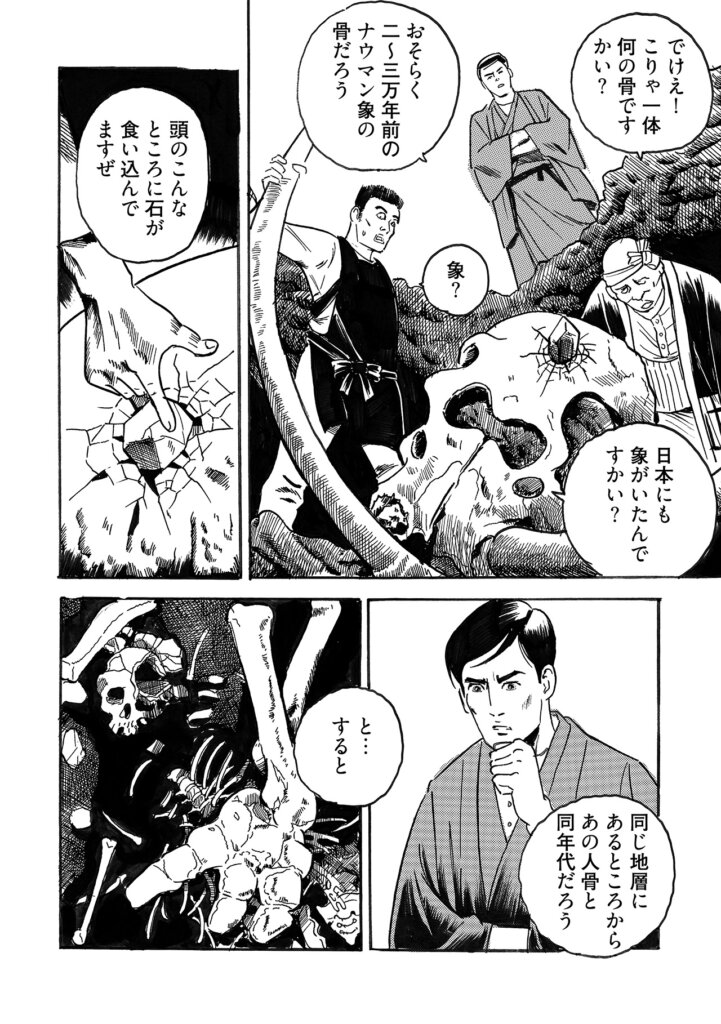

【骨】呪みちる

「骨」は一九七二年に、「小説新潮」に掲載された短編小説です。

井戸を作ろうと掘り始めた穴から次々と現れる骨。 何かに取り憑かれたように掘り進むうちにたどり着く恐るべき真実。

小松左京が得意とする遥かな時の流れの物語を、ホラー短編に凝縮した不条理感が溢れる作品です。

一九七七年、本作品を表題とした短編集が集英社から出版され、その装丁を手がけたのは、小松左京がSF作家としてデビューして以来の大親友である筒井康隆先生でした。

折り重なる骸骨が「骨」の字を浮かび上がらせるデザインは、作品の世界観そのままで、禍々しいなにかに吸い込まれるような迫力です。

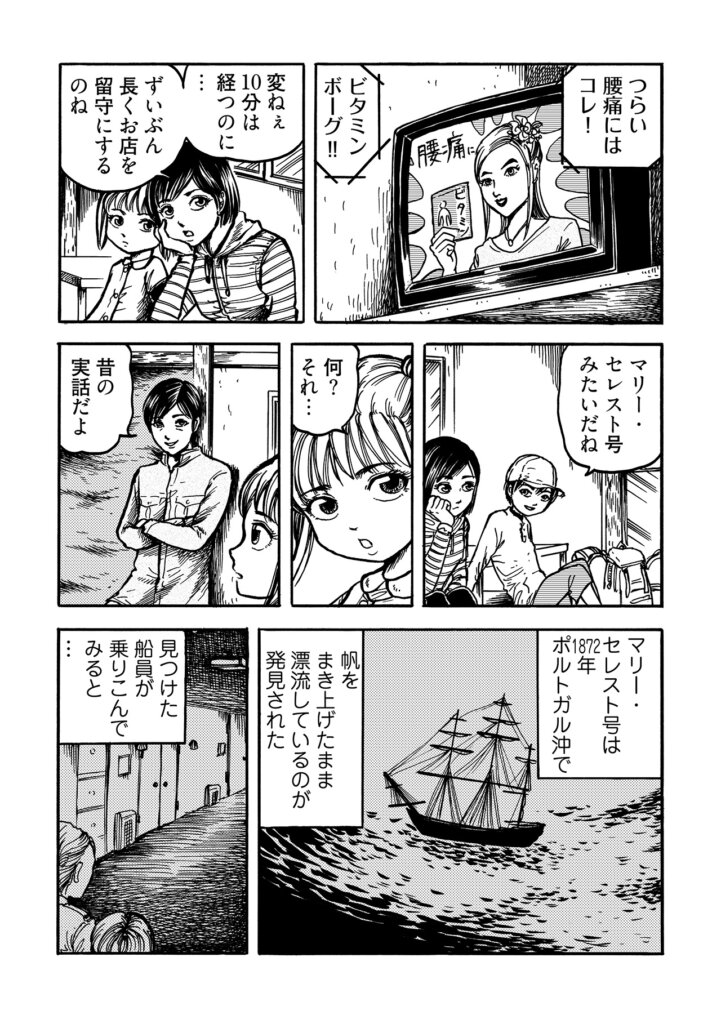

【霧が晴れた時】稲垣みさお

「霧が晴れた時」は一九七一年「別冊小説新潮」に掲載された短編小説です。

楽しいはずの家族での登山。霧が立ち込めることによって迫り来る恐怖。果たして霧が晴れた時には・・・。

海難史上最大の謎とされるマリー・セレスト号事件をモチーフに、自分をとりまく世界が静かに変容してゆく恐怖を描いています。

さて、この「霧が晴れた時」の舞台のモデルとなったのは、小松左京が一九六七年から住み続けた大阪北部の町、箕面です。

箕面は、今こそ大阪のベットタウンとして随分開けましたが、小松左京が引っ越してきた六〇年代末は稲垣みさお先生が描くように、都市部近郊のひなびた温泉街の風情がありました。

箕面は滝と紅葉、そして都市部にもっとも近い猿の生息地で有名で、当時は滝道をゆく馬車までありました。

現在、駅前は随分開けましたが、滝道を少し入り、大型温泉施設を抜け、展望台へと続く脇道に入ると、まさしく「霧が晴れた時」の世界です。

【くだんのはは】児嶋都

「くだんのはは」は、一九六八年に「話の特集」で発表されました。 戦後の恐怖小説のベストが語られる際に必ずといって良いほどその名が挙げられる、小松左京の最も恐ろしいホラーとされる作品です。

戦争末期のつらい日々を過ごす小松左京の分身のような旧制中学の生徒である主人公の語りで、超自然的で恐ろしい“くだん”に纏わる、大きな渦のなかに吸い込まれるような、逃れがたい物語が展開されます。

「くだんのはは」は、一九七〇年、「少年マガジン」において、石ノ森章太郎先生により初めてコミック化されました。石ノ森先生が描く「くだんのはは」は名作として評判が高く、ホラーコミック集や戦争コミック集などで今でも新たな掲載が続いています。

二〇一五年には、萩原玲二先生の手でコミック化され、「新耳袋アトモス」(ホーム社)に掲載されました。 萩原玲二先生のコミック化は、現代の怪談を集めた木原浩勝先生と中山市朗先生の「新耳袋」(角川文庫他)シリーズで「くだんのはは」が紹介されたことがきっかけでした。

このように、本書に掲載されている児嶋都先生のデジタルコミックはコミック化としては三度目にあたりますが、原作をよく知っている者にとっても、そのラストは衝撃的です。

今も多くの方から支持をうける小松左京のホラー代表作「くだんのはは」ですが、本人はあまり書きたくなかった話だったらしく「締切りが迫るなか、どうしてもアイデアが出ず、仕方なしに一晩で書きあげた」と語っていました。

-768x1024.png)

特典画像

「「小松左京の怖いはなし ホラーコミック短編集」には、2018年に銀座スパンアートギャラリーで開催された「小松左京アート展」で、イマムラセイヤ先生が描いた「くだんのはは」をモチーフにした二枚の絵が特典として掲載されています。

「くだんのはは」を読み終えたあと、是非ご覧下さい。

.png)

-300x225.jpg)