はじめに

未曾有の地殻変動により、日本列島が海に沈む物語である「日本沈没」は、実際の日本の災害と深く係わっています。

また、「日本沈没」には、自らの手で書き上げることが出来なかった「第二部」、幻となった映画化企画など、様々なエピソードが存在しています。

誕生から50周年の節目にあたり、これらの秘話をご紹介したいと思います。

災害と日本沈没(安政大地震~東日本大震災)

戦争の悲壮さを忘れた日本への警告、そして、日本人とは何か、日本とは何かを考えなおしたい、それが、小松左京が「日本沈没」を執筆した動機でした。

しかし、「日本沈没」が成立する背景には、この想いに加え、日本に顕著な大規模地殻変動に対する警鐘につながればとの願いもありました。

「日本沈没」と、日本の災害にまつわるエピソードを紹介します。

【安政の大津波と掛軸】

小松左京の父方の先祖は、南房総の富崎村(現在、千葉県館山市)で、代々漁師の網元をつとめていましたが、幕末に発生した安政東海大地震(1854年)で、屋敷や蔵まで流される大きな被害を受けたといいます。

家財一切をなくした小松の先祖のもとに、たった一つ戻ったものがありました。

津波の余波もおさまった沖合から、浜辺に舞い戻ったのは、木箱におさまった一本の掛け軸だったと伝えられています。

この掛け軸は、安政東海大地震の記憶とともに、代々子孫に受けつがれ、小松左京も幼い頃、掛け軸の前で、父親から大津波の恐ろしさを聞かされて育ちました。

先祖から伝わる大津波の記憶。「日本沈没」の原点といってよい出来事でした。

おとなたちの笑い声を聞きながら、私は隣室でうとうとしていた。――磯や岬が、地震のたびに上がったり下がったりする、というのは本当だろうか、と頭の隅でぼんやり考えていた。そのうち、関東大震災で逃げまどったという母の話などを思い出しながら眠ってしまった。

『地球文明人へのメッセージ』より

1854年の安政東海地震は、東海沖を震源に発生した、マグニチュード8.4とされる海溝型の地震です。この三十時間後に発生した紀伊半島から四国沖を震源とする同じくマグニチュード8.4の安政南海地震とともに、日本各地に甚大な被害をもたらしました。これは、現在最も警戒が必要である南海トラフ地震と同じタイプの地震でした。

子供の頃に芽生えた地殻変動への興味と地震災害への畏怖は、SF作家になる以前の漫画家時代に、既に作品に反映しています。

小松左京の没後3年にあたる2014年に、アメリカで発見された旧制高校時代のデビュー漫画「怪人スケレトン博士」(1948)では、既に日本列島が海に沈む危機を描いており、また、京大入学後に描いた「ぼくらの地球」(1950)では、ウエゲナーの大陸移動説を紹介しています。

-1024x724.jpg)

【関東大震災と母の教訓】

小松左京の父方の先祖は安政東海地震による大津波を経験しました。

また、母親は、1923年の関東大震災で被災しています。

関東南部を震源とするマグニチュード七・九の巨大地震は東京に大被害を与え、行方不明、死亡者10万人以上を、被災者は200万人近くにのぼったとされています。

小松左京の母は日本橋人形町の商家の娘として大事に育てられていましたが、地震で発生した火災により、日本橋界隈は焼け野原となり、実家も全焼し、命の危険にさらされる経験をしました。

私の母は19歳のときに、日本橋の人形町であの関東大震災に遭いました。それでしょうがないんで八王子の親戚のところまで2日間歩いて行った。母の覚えているのは、もうとにかくあっちに火、こっちに火で火事が一番怖いという話と、それから、歩いて行く途中の沿道の人たちの炊き出し、いろいろなものを持っていきなさいという、あの温かさが忘れられないと。でも、恐ろしいですよと言っていたんです。

「災害・防災の“ビジョン”を描く」(1997年・講演)より

小松左京の母親は、大阪に移り住んでからも、関東大震災のことを決して忘れることなく、枕元には、避難する際に足を守るため足袋を用意し、防火のために、常に瓶に水をためていました。

こうして、津波の脅威と大地震に対する都市の脆弱性は、幼い頃から、小松左京に叩き込まれることになりました。

-1-1024x745.png)

「日本沈没」第二関東大震災に関する直筆原稿

*文章を消したり加えたりといった跡が多数あり、この描写にいかに悩みこだわったかが見て取れます。

【現実となった都市災害・阪神淡路大震災】

「日本沈没」を発表後、二十年以上が経過した、1995年1月17日早朝。当時としては、戦後最大の被害を出した、阪神淡路大震災が発生しました。

小松左京は、「日本沈没」の中で、高速道路が倒れるシーンを次のように書いたところ、耐震工学の権威という方から、人を介して「高速道路が倒れるはずがない」と非難されたと語っていました。

--そして、河川を埋めたてた上につくった部分の数カ所で、高架道路の橋脚はもろくも傾き、道路はひん曲がって、何百台もの自動車を、砂をこぼすように地上にぶちまけた。--洩れたガソリンの上に、団子衝突の火花がとび、たちまち引火する。東京の空からは、火と車の雨が降ったのである。

「日本沈没」より

その後、現実の阪神淡路大震災発生直後の様子を次のように書き残しています。

そして――「あの状景」がうつった時、私は腰がぬけた。実際は、急な脳貧血で、下半身に血が移行し、腰から下が岩のように重く感じられたのだが、その時は一瞬そう思った。視界が暗くなり、数秒間色覚がぬけた。それほど「何百メートルにもわたって横たおしになった阪神高速の高架」の映像がもたらしたショックは大きかった。貧血のため、眼球を動かすのさえ重い感じだったが、無理に眼をこらして、その映像をチェックした。根元からぐにゃりと折れ曲った何十本もの橋脚、北側にたおれ、ほとんど垂直にちかい斜めの壁のようになって、下を走る国道四三号線の上り線の上にそびえたっている道路面……思ったより下におちている車の数はすくないな、と、私は膜のかかったような頭の隅で考えていた。――火災もあまり発生していないようだ。朝早く地震が起って、交通量が少なかったのだろう。

「阪神大震災の日 わが覚書」より

淡路島北部を震源とし、阪神間を中心に、大きな被害を出した阪神淡路大震災が発生した当日から、取材が殺到し、小松左京は「日本沈没」の作者としての責任をとるかのように、電話の前に張り付き、必死に対応をしました。

その年予定されていた、新聞連載企画のテーマを宇宙から、急遽、阪神淡路大震災の生の記録を自らの手で残すルポルタージュンに急遽変更しました。しかし、この取材を通じて、傷ついた被災地を目の当たりにし、また天災だけでなく、人災が被害を広げた事実を知るにつけ、しだいにふさぎ込むことが多くなりました。

当初の宇宙をテーマにした新聞連載は、実は自らのライフワークであるSF大長編「虚無回廊」完成に向けての準備を兼ねたものでした。

小松左京は、生涯で17の長編、269の中短編、199のショートショートを書いたとされていますが、この震災以降、小松左京は一本たりとも、自らの手で物語を生み出すことは出来なくなり、「虚無回廊」も未完となりました。

【東日本大震災と最後のメッセージ】

小松左京は、1995年の阪神淡路大震災と2011年の東日本大震災の間に行われた、「自作を語る」のインタビューの中で、『日本沈没 第二部』の構想に関して次のように語っていました。

日本を沈めたことは日本人にはいずれにしろ理解してもらえるだろう。次に国を失った日本人が、それゆえに未来に何か特別な役割を果たせるんじゃないかというテーゼ。

『小松左京自伝』より

2011年3月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害を、TV中継で見た小松左京は、あまりの衝撃に体調をひどく崩し、阪神淡路大震災直後と同様にその後相次いだ取材のオファーを、今回は全て断りました。

しかし、暫くたってから、毎日小学生新聞の取材にだけは応じ、生前最後のインタビューとなったこの取材で、震災直後の日本人がとった沈着冷静な態度に対する世界の反応について次のように言及しました。

世界の人がほめてましたね。これは、うれしかった。自然に生かされている日本人の優しさ、だな。日本は必ず立ち直りますよ。自信をもっていい。

毎日小学生新聞(2011年7月16日)より

日本は、地震の発生率、また火山の集中度合からみて、世界的にみても非常に特異な地域であり、どの時代を見ても、必ず大きな地殻変動が発生していました。それ故に、それぞれの家に、その地域に根差した災害文化ともいえるものが形成されてきたといえます。

日本沈没もまた、そのような災害文化に根差し、そしてSFという手法を駆使してて書かれ作品です。

沈没しないということは誰もがわかっています。ですからこれはまったくのフィクションですが、皆がよく知っているこの世界とフィクションを重ね合わせてみますと、この世界だけを上から覗いているだけでは見えてこない、虚数空間に隠されていたもう一つの性格がでてくる。この二つを合わせれば、何か構造的な本質が見えてくるのではないでしょうか。

「シミュレーションとフィクションについて」より

「日本沈没」は、日本列島の全てが海底に没するという大地殻変動を扱っています。

これは、あり得ないフィクションです。けれど、日本が海底に没するという点を除けば、この物語に描かれる災害は、全て起こりうることです。

現実の世界と、フィクションを重ね合わせることで、構造的な本質が見える。

その、構造的な本質を知ることこそ、現在、そして未来の日本にとって一番重要なことではないでしょうか。

南海トラフ地震をはじめとした海洋型地震、首都圏を含めた都市直下地震、富士山、阿蘇山、桜島など各地にある火山の噴火。たとえ、日本沈没という極限状態であっても対処する気構えを持っていれば、「想定外の事態は検討しない」といった悪しき風潮を断ち切り、被害を少なくすることことに繋がるのだと思います。

恐るべき災害を伝えようとした、各地の言い伝え、昔ばなし、神話の数々は、ありのままで伝えるルポルタージュでなくフィクションであったからこそ、長い時の試練にたえ、その本質が結晶化しました。そして、それぞれの時代の人々の心に響き続けることで、災害文化の一角をなし、防災や減災につながったのではないでしょうか。

これからも「日本沈没」が、そして、そこから広がった、その時々の空気を取り込んだ、新たな物語である、漫画、ドラマ、映画といった作品が、災害に立ち向かう知恵の一つとなり、伝わってゆくことを願います。

.jpg)

日本沈没における地殻変動過程

*火山噴火、都市直下型地震、連動型の大規模地震など、現実におこりうる災害の数々が、物語では連続的に発生していることが判ります。

没後発見された第二部創作メモとオーストラリア取材記録

<「第二部」と書かれたメモ(北半球 世界的凶作、クラカトア島の記録参照など)>

*クラカトア島はインドネシアの火山島。1883年の大噴火により世界の気象に大きな影響を与えた。

「日本沈没」のテーマは、祖国である日本列島を失った日本人はどうなるのかでした。しかし、物語は「第一部 完」で終わり、国を失った日本人のその後は描かれていません。

その理由に関して、小松左京は、家族に対して次のような趣旨のことを語っています。

当初、あの未曽有の地殻変動から脱出できる日本人は人口の三分の一ほど、四千万人を予定していた。しかし、書き進めるうちに、日本人への愛着が強すぎて予定の倍もの人々を脱出させてしまった。けれど、世界はそれほど多くの日本人を一度に受け入れることが出来ない。

莫大な数の難民と化した日本人に加え、日本沈没に伴う火山活動を原因とする急激な気温低下という世界的異常気象。自らの責任でないにもかかわらず、日本人は白い目でみられ、世界各地で、飢えや、病気、あるいは虐殺などの辛酸をなめ、せっかく生きのびたにもかかわらず、さらにその数は半減せざるを得ない。

せっかく生きのびた人々を半分まで減らさなければ、物語は成立しない。それを書くことは、あまりに辛いことだ。

小松左京の没後7年目にあたる2018年に遺品の中から「第二部」を含む「日本沈没」の全体構想のメモが発見されました。

メモの前半には、脱出のため動員される航空機、船舶の数、受け入れ国への割り振りといった詳細なデータとともに、脱出できる日本人の数が記されていました。何度も書き直しながら、日本人の移民計画として『4700万』という数字が残されています。そして次のような驚くべき設定が記されていたのです。

『福原教授の「日本民族の将来」→「三分の二の死」の予言』

渡老人の指示により、全身全霊で日本列島を失う日本人の未来を考え抜き、最後には過労のため絶命した福原教授が残した「日本民族の将来」。第一部と第二部をつなぐ重要な設定だったのではと推察されます。

「日本沈没 第二部」は谷甲州先生との共著として2006年に出版され、この本のあとがきで小松左京は、“長年の肩の荷がおりた”と、谷甲州先生と出版に協力していただいた方々に心から感謝の意を表しました。

【「日本沈没 第二部」オーストラリア取材】

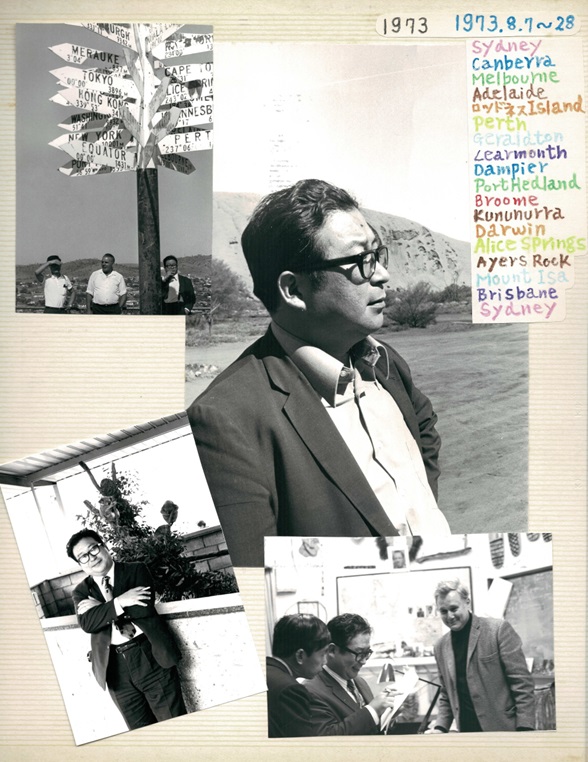

「日本沈没 第二部」は、谷甲州先生との共著で完成しましたが、第一部の発表直後は、自身の手で完成させる意欲があり、1973年8月には、そのための取材旅行も行っていました。

刊行のご褒美と続編の取材を兼ねて、その年の夏に光文社編集者の濱井君と二人でオーストラリアに出かけた。『日本沈没』のボーナスという名目だった。日本沈没の続編の材料を集めようという腹づもりもあった。

『小松左京自伝』より

日本が海中に没したあと、流浪の民になった日本人たちが大挙して海外に移住して、どんな軋轢を生み、それをどう乗り越え、日本人としてのアイデンティティを確立していくのか、外国に行って考えたいこと、調べたいことが山ほどあった。

1973年8月7日~8月28日(3週間)、シドニーから時計回りにオーストラリア大陸を一周するといった、かなり念入りな取材でした。

.jpg)

「日本沈没 第一部」にも、日本政府はオーストラリア政府に最終的には500万人の受け入れを要請し、その一方でダミー会社を使い、オーストラリアの鉱山や相当な面積の未開拓平野部を購入も進めるといった伏線がすでに張られていました。さらに、また没後見つかった第二部創作メモにも『オーストラリア→自治共和国』との記述があり、この地に日本人の自治共和国を成立させる構想があったことからも、オーストラリアは重要な舞台となる予定だったと推察されます。

.jpg)

【オーストラリア取材写真・撮影 濱井武】

撮影・濱井武 エアーズロック セスナ2-1024x690.jpg)

撮影・濱井武 日本人墓地1-1024x740.jpg)

撮影・濱井武 キャンベラ戦争博物館1-695x1024.jpg)

それが、あの開戦のとき、真珠湾の水中攻撃に参加したり、はるばるオーストラリアのシドニー港をおそったりした二人のりの特殊潜航艇であったかどうか知らない。だが、やけただれたように熱い赤銹と煤煙と、耳を聾する騒音の舞いあがる工場群のむこうの船台に、眼もあざやかな朱色のさびどめをぬった、まるい船殻構造の肋骨が見えたとき、私たちは、あ、あれだな、と思った。

私たちのような、十四、五歳の中学生は、もちろんその船台の作業には、つかわれなかった。しかし、自分たちが、潜水艦の部品をつくるんだと思ったとき、一種の興奮を感じたこともたしかである。

どんな潜水艦だったか、いまだに知らない。しかし、日本海軍が、戦争兵器として、たくさんの小型潜水艦をつくったことはたしかである。そして、安定性が悪く、故障も多いそういった小型潜航艇に、二人で、あるいはたった一人でのりこんで、多くかえらぬ人となったのが、ほとんど二十歳前後の若い人たちだったことも事実である。――こういった小型潜航艇は、航続距離がみじかいので、イ号潜水艦のような、大型巡洋潜水艦の上部に、二隻から四隻とりつけられ、いざ作戦ということになると、潜水中の大型潜水艦の内部から、水密ハッチを通じてのりうつり、艦体にとめてある金属のバンドをはずして発進するようになっていた。

「やぶれかぶれ青春記」(小松左京)より

「日本沈没1999」幻の映画化企画

小松左京に衝撃を与えた阪神淡路大震災は、多くのマスコミ関係者に「日本沈没」の存在を思い起こさせました。そして、小松左京のコメントを取ろうとした記者の中には、原作でなく、映画やコミック化されたもので、「日本沈没」を知ったという方もいました。

何しろ電話でコメントを求めてくる記者は、すべてまっ先に「日本沈没」の事をいった。たしかに、ベストセラーにはなったが、二十二年も前の作品を、読んでくれている現役記者が、そんなに多いとも思えなかったが、あとで聞いてみると、若い記者は映画やビデオテープで見たり、中には、さいとう・たかをさんの「漫画」でよんだ、という人もいて、「時代」というものを考えさせられた。――

「阪神大震災の日 わが覚書」より(中央公論3月号・1995年2月)

そして、映像製作に関わる人たちも、「日本沈没」の存在を再認識し、震災後まだ間もない頃に、東宝、松竹という日本を代表する映画会社が、それぞれに「日本沈没」の映画化を新たに企画しました。

いずれも、現実となった都市直下型大地震の経験を反映させ、さらには、原作には無い原発被災による複合災害までも想定した、2011年の東日本大震災で起こる事態をシミュレーションするかのような大胆な内容でした。

松竹の映画企画は「日本沈没1999」のタイトルで製作費12億円の超大作。監督には昨年、11月に惜しくもご逝去された大森一樹さんが予定され、1998年8月には記者発表も行われ、津波シーンのパイロットCGも公開されました。

-1024x754.png)

大森監督は、阪神淡路大震災での自らの被災体験をもとにリアルな災害を描くと同時に、各国との受け入れ交渉や、商社を通じての海外の土地確保など、日本人の脱出に非常に重点を当てたシナリオを完成させていました。

インターネットによる日本が沈むという情報の流出や、日本からの脱出計画を円滑にすすめるための、全ての個人情報を集約させた、まるで今のマイナンバーカードを彷彿とさせる、ジャパン・カードのアイデアは、1973年発表の原作にはないものでした。

大森監督は当時のお気持ちを次のように語られています。

『日本沈没一九九九』の映画化の話が来たのは、一九九八年の夏ごろだったと記憶する。もちろん小松左京原作であり、一観客として興奮した文句なしの傑作の再映画化の監督を任されるという光栄と同時に、その三年前に芦屋の自宅で阪神淡路大震災に遭遇、目の当たりに見た都市の崩壊をスクリーンに再現する責務。四〇代半ばの映画監督として脂の乗り切った時に、この企画と出会う誇りと使命を感じたといっても決して大げさではなかっただろう。

世田谷文学館「小松左京展―D計画-」(2019年)展示キャプションより。

大森一樹

大森監督による、「日本沈没1999」のクライマックスは、地殻変動に伴う原発の危機を抑え込もうとするものでした。

この作品が完成していれば、地震と原発問題の一種のシミュレーションになり、何らかの警鐘に繋がったのではないかと思います。

-1-184x300.png)

撮影・濱井武 エアーズロック セスナ2-scaled.jpg)

-300x200.jpg)

-300x225.jpg)