今から30年前、1995年1月17日午前5時46分に阪神淡路大震災が発生しました。

たった10秒の揺れで、神戸の街は変貌し、阪神間を中心に近畿各地に大きな被害を与えました。

-1024x768.jpg)

阪神淡路大震災の衝撃

小松左京は阪神間で育ち、このエリアに深い愛着をもっていました。

そのエリアが大きな被害を受けたことに衝撃を受け、なかでも、近代建築の粋を凝らしてつくられた筈であった阪神高速の倒壊を伝える、この震災を象徴するかのようなヘリからの生中継を見た際には、一時的に貧血をおこし立ち上がれないほどでした。

「日本沈没」(1973)の作中、第二次関東大震災の描写においては、みずから高速道路が倒壊する惨状を描きながらも、この光景を実際に目の当たりにすることは耐えられ事態だったのでしょう。

.jpg)

そして――「あの状景」がうつった時、私は腰がぬけた。実際は、急な脳貧血で、下半身に血が移行し、腰から下が岩のように重く感じられたのだが、その時は一瞬そう思った。視界が暗くなり、数秒間色覚がぬけた。それほど「何百メートルにもわたって横たおしになった阪神高速の高架」の映像がもたらしたショックは大きかった。貧血のため、眼球を動かすのさえ重い感じだったが、無理に眼をこらして、その映像をチェックした。根元からぐにゃりと折れ曲った何十本もの橋脚、北側にたおれ、ほとんど垂直にちかい斜めの壁のようになって、下を走る国道四三号線の上り線の上にそびえたっている道路面……思ったより下におちている車の数はすくないな、と、私は膜のかかったような頭の隅で考えていた。――火災もあまり発生していないようだ。朝早く地震が起って、交通量が少なかったのだろう。

「阪神大震災の日 わが覚書」より

災害への対応と「大震災’95」の誕生

小松左京は、この日から各メディアの取材に対応し、その数は海外の通信社含め、一週間で20件以上になりました。

平行する形でこの震災に関する情報を可能な限り集め続け、発生から2か月半後の4月1日から週1回のペースで毎日新聞紙上で「大震災’95」の連載を開始します。

それは、この災害の実態を浮かび上がらせることで、被災した人たちの助けとなるべき提言をするだけでなく、この先の時代を生きる人々にむけて、大切な警鐘を鳴らすためでもありました。

あの日から七十五日

きょう一九九五年四月一日は、あの「阪神・淡路大震災」が襲った一月十七日から、ちょうど七十五日目にあたる。

七十五日といえば、つい、人のうわさも……という言葉が思い浮かぶ。もとよりこれは、無責任な者のうわさについての俚言であるが、しかし、その背景には、地震、台風、洪水、大火など、災害の多い風土の中で育った一つの精神文化として、すべてはうつろい行くという無常観と、恢復力の強い自然の中で、いつまでもくよくよ嘆いていてもはじまらない、という諦念をこえる指向の伝統と、通底する所があるようにも感じられる。

だが、私は逆に、この大震災発生以後二カ月余あたりから、この「巨大な災害」が、私たちの社会と生活にもたらしたショックと影響の「全貌」をとらえる作業にとりかかるべきだと思う。 --なぜなら、あの時不意に、阪神間の足もとから牙をむいて襲いかかってきた、私たちにとっても、社会にとっても、まったく「未知の体験」だったあの大災厄のもたらした、衝撃と、どこまで広がるかわからなかった多元的な混乱も、このあたりでやっと鎮静化にむかい、それにつれて、この災厄の複雑な「全貌」と性格も、ようやくぼんやりと把握できるようになってきたからである。

だが一方、六千人を超える死者と、数万人の負傷者、十数万戸の全半壊、焼失家屋、数十万人の被災者を瞬時に現出した、この地域のはげしい痛みと疼きは、ようやく薄皮のはり出した社会の表面の下に、まだ熱をもって残っている。 --こんな所に、行政効率だけを優先させた軽々しい「復興計画」を、「お上」の方からつきつけたら、厳しい反発がおこるのは当然だ(地域行政末端の不慣れもあったかも知れないが、ようやく生死の境を脱したが、なお病床に呻吟する患者にいきなりペンをつきつけ、遺産を公共に寄付する、という遺言に今すぐサインしろ、と迫るような無神経さを感じさせる)。

いずれにしても、近隣周辺を含めて、この災厄に対する「記憶の痛みと疼き」の生々しいうちに、「総合的な記録」の試みをスタートさせなければならない、と思う。『大震災’95』第一回 あの日から七十五日(1995年4月1日掲載)より

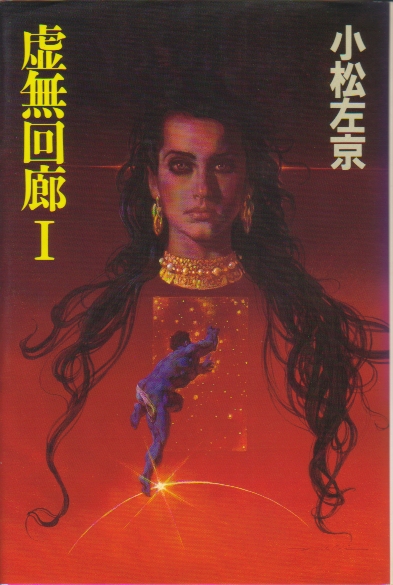

PTSDと未完の遺作「虚無回廊」

小松左京は震源にもっとも近い淡路島をはじめ、各地の被災現場を訪れました。また、地震学者、ガス・電気・水道といったインフラ、自衛隊、消防、マスコミ、さらに精神科医といった様々な方面を取材し、連載第一回で読者に呼びかけたように、この当時、戦後最大の災害であった阪神淡路大震災の生の記録を自らの手で残そうとしました。

しかし、還暦をすぎた老いた身体に鞭打っての震災取材は、自身の思い入れが強かったが故に、心身ともに大きな負担となりました。

この取材を通じて、被災地の惨状を目の当たりにするにつけ、そして天災だけでなく、人災が被害を広げた事実を知るにつけ、この悲惨な現実が次第にトラウマとなってゆきました。

一年の間に、さまざまな人たちが、この問題について発言するのをチェックしたが、中には的はずれなものも多かった。しかし、この「社会的事変」の本質をしっかりとらえ、応対している、真摯な人たちも、 --大部分は中堅の学者、技術者だったが --内外を問わず、多く見うけられた。 --このシリーズでは、できるだけそういった方たちと会い、対談の形で登場していただいたが、その中には、精神病理学者の野田正彰氏のように、早くから被災地「現場」にしっかり足をつけ、長期にわたる被災地と被災者のコミューンの「定点観測」をつづけておられる方もある。産経新聞関西版朝刊連載の「わが街-東灘区森南町の人々」も、もう第六部に突入している。彼によって言葉だけは知っていたが、PTSD(精神的外傷後ストレス障害)という病状の実際例を知り、私の周辺にもその症状を起こしている知人がいることに気づいた。実をいうと、この夏、六、七月ごろ私自身が経験した、かなりきつい「鬱状態」も、その一例だったらしい。

一月末から現地取材に入った私は、被災地中心部とその周辺だけでなく、東京、北海道、九州と関連事象や災害現場を直接知る人たちのインタビューをつづけているうちに、六月に大阪の秘書が退職し雑用が増えたこともあって、この夏、すっかり体調をくずしてしまった。満六十四歳という年齢のせいもあるだろうが、夜ほとんど寝られず、酒の力で無理に眠っても、一時間から二時間たらずで目がさめてしまい、翌日の取材スケジュールを考えて、また酒に手を出す、ということをくりかえした。老化現象というものかも知れないが、「年がいもなく」大きな対象に手を出して、つくづく「老い」を感じさせられた次第である。「大震災’95」 暮れゆく悪夢の九五年(1995年12月30日掲載)より

心身に衰えを感じながらも、「大震災’95」の連載を1年以上にわたって続け(最終回1996年5月10日)、この連載以外にも、様々な新聞や雑誌で震災に関するルポルタージュを発表し、講演会や番組インタビューを通じて、災害に関する提言を行いました。

しかし、精神的なダメージは深刻なものとなり、小松左京は、この後、一切物語を書くことができなくなり、ライフワークであった、「虚無回廊」はついに未完の遺作となってしまいました。

毎日新聞の連載は、当初の予定では、最新の科学を取材することで、この「虚無回廊」の完結を目指すためのものでした。

小松左京は生涯で17の長編、269の中短編、199のショートショートを書いたとされています。未発表のもの、ドラマや映画、舞台の脚本を含めれば、生み出した物語の数はさらに多くなるでしょう。

しかし、この震災以降、小松左京は一本たりとも、自らの手で物語を生み出すことは出来ませんでした。

小松左京のメッセージ

小松左京は、人類が遭遇する可能性がある危機を、様々な物語を通じ訴えてきました。

パンデミックを描いた「復活の日」、首都“東京”を突如失うことの重大さを浮かび上がらせた「首都消失」、地殻変動の脅威を描いた「日本沈没」。

阪神淡路大震災で創作する気力を失ってからは、フィクションではなく、「大震災’95」をはじめとしたルポルタージュ、メディアへのインタビュー、講演会を通じて、危機の本質とその対策に向けた提言を続けました。

小松左京は、「現実の世界とフィクションを重ね合わせることで、この世界だけを上から覗いているだけでは見えてこない、虚数空間に隠されていたもう一つの性格がでてくる。この二つを合わせれば、何か構造的な本質が見えてくる」と語っていました。

小松左京のフィクション、そして「大震災’95」を含めたルポルタージュや様々な提言を生かしていただくことで、阪神淡路大震災含め未だ傷を残す様々な被災地の課題解決、そして、未来の危機的な災害に対する防災・減災に繋がることを祈っています。

私は「大震災’95」というのを、ようやく去年の4月に書き上げまして、6月に上梓したんですが、体はかなり壊しちゃいました。でも、まだまだ足らないと思います。

それから、どうぞ、東京の方々、外国の方々、神戸にいらっしゃってください。神戸の方々には、知事さんも、市長さんも、地元の例えば神戸新聞社の人たち、あるいは放送局の人たちも、それから商工会議所の人たちも、ここでしっかりまとめよう。まとめる義務があるんだ。死者に対する弔いだけじゃなく、このそう多くはない巨大現象の経験を次に襲ってくる災害に対する教訓にするため、マニュアルにするために我々はしっかりまとめていく必要がある。ひょっとしたら、そういうものに対する感覚は東京都のほうが進んでいるかもしれません。ですから、東京都の防災会議なんかも逆に現地へ来て、アドバイスしていただくなり、協力していただくといいと思います。

それからさらに、アメリカのノースリッジの経験であるとか、アラスカの地震、中国の唐山、海城、そういった国際的な経験と突き合わせることによって、我々は我々の住んでいる惑星地球というものの性格をよく知ることができるようになるでしょう。それから各地でそれぞれ獲得された、これに対応する知恵やシステムですね。そういったものを21世紀の地球市民たちの共通の財産にできるかもしれません。私はできると思います。それから、地震予知だって日本人はできないと言うんですけれども、先ほど申し上げた海城地震では見事にやって、しかもおそらく10万人以上の人の命を救っているんですから、もっと地震学者も謙虚になって中国の経験を聞くべきだと思います。

地球というものは、どこの国が独占しているわけでもありません。そして、人間だけが独占しているわけでもありません。そしてまた、地球にはすばらしい景観もあれば、突然、雲仙岳みたいに火を吹く火山もある。地球は非常に生き生きとして、ダイナミックで巨大な力、エネルギーを秘めて、まだ生きている惑星なんです。そして私たちは、私たちを生み出してきてくれた母なる地球の性格--おっかさんは時々、怖いから怒るよっていうやつですね。もう少し、ひっぱたくとか。それから機嫌のいいときはにこにこしてくれる、おっぱいもくれるというやつですね。おいしいご飯もくれる。そういう母なる惑星の性格を、その基礎知識もこれから先、明日の世界の共通の財産にしていかなければいけない。日本はこうだ、アフリカの砂漠はこうだ。それは放っておくよりしょうがないと言えないんですね。ですから、『大震災’95』の神戸、阪神間の経験は関西のほうにも言っているんです。どんどん来てもらって、どんどん説明してあげなさいと。それから、アドバイスも聞きなさい。こういう大きな現象の前には、我々人類はもっと謙虚になろうよということを申し上げて、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

基調講演「災害・防災の“ビジョン”を描く」より

*国際防災シンポジウム「大震災への挑戦’97」

.jpg)

-214x300.jpg)

-300x225.jpg)