小松左京が亡くなった翌年の2012年、70年大阪万博の理念を構築し、岡本太郎先生の大阪万博の展示プロデューサー就任のきっかっけともなった「万国博を考える会」の関連資料が大量に発見されました。

「万国博を考える会」は、日本の文化人類学のパイオニアである梅棹忠夫氏や、メディア論や社会論などで多くの実績を残す加藤秀俊氏、作家デビュー間もない小松左京など、当時新進気鋭であった知識人達により 1964 年の夏に発足した、言わば知的ボランティア集団であり、国や大阪府、大阪市、博覧会事務局などの依頼ではなく、自発的に、万博の歴史、問題点、あるべき姿などを詳細に検討し、ついには、EXPO‘70大阪万博の実際の理念を構築し、日本史上最大の国家イベントを動かしました。

また、創立メンバーの一人であった、小松左京の代表作である「日本沈没」にも大きな影響を与えています。

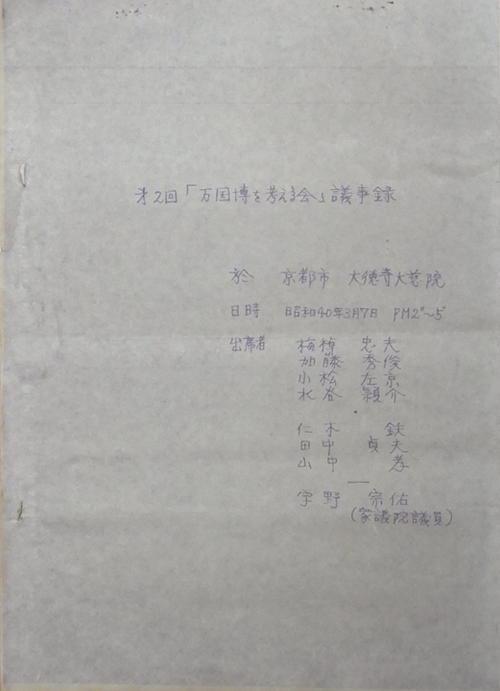

「万国博を考える会」 議事録(1964年)

「万国博を考える会」の最初期の資料。

「万国博を考える会」(この資料では「国際博を考える会」)の準備会合的な位置づけ。

後に主要メンバーとなる、梅棹忠夫先生や加藤秀俊先生は参加しておらず、朝日放送のPR誌「放送朝日」の編集長であった仁木鉄氏が、全体をコーディネートしています。

.jpg)

.jpg)

本議事録は、以下に記されている「万国博を考える会」の初会合のための事前打ち合わせと推定されます。

*「ニッポン、70年代前夜」(1971年初出・「やぶれかぶれ青春記 大阪万博奮闘記」収録より)

一九六四年の七月はじめのある午後、私は、京都祇園花見小路の、とある旅館をたずねた。

間口の小ぢんまりした旅館の二階へ上がって行くと、窓をあけはなし、すだれをおろした二階に、すでに数人の人たちが待っていた。

――顔ぶれは、当時大阪市立大学の助教授だった梅棹忠夫氏、京都大学人文研の加藤秀俊氏、それに当時、大阪朝日放送の出版課長で「放送朝日」の編集長だったN氏、同じく当時、朝日放送の営業にいたY氏だった。

話がちょっととぎれると、Nさんが、「さて……」と、座を見まわした。

「それでは一つ、小松さんから今回の集まりの趣旨を御説明ねがえませんか?」

え? ――と、私はすこし狼狽した。「そうですな」梅樟氏が、笑いながら、私の方をむいた。「どういうことでしょう?」

これは、N氏に一ぱい食ったな、と私は苦笑した。

その日の会合のオーガナイザーは、Nさんのはずだった。先生方への連絡も、会合場所の設営も、すべて「放送朝日」編集部がやってくれたから、当然会合の趣旨説明も司会も、N氏がやってくれるものと思っていた。それがいつの間にか、私が会合の招集者で、趣旨提案者のような恰好になっている だが、その日の会合の趣旨については、もうだいぶ前から、Nさん、それに私自身からも、いわゆる根まわしをしてあったので、一応「言い出しっぺ」の役目をひきうけることにして、汗をふきふき、「万国博を考える会」についての趣旨説明にとりかかった。

<中略>

思えば、これが「万国博」とひっかかりを持ちはじめる発端だった。--「万国博の研究をやりませんか?」といい出したのは、たしかに私だったかも知れない。それもいい出したのは、三十九年の四、五月のころだったと記憶する。「放送朝日」編集部で、N氏との雑談中、ひょいとその話がとび出し、その次はたしか、川喜田二郎氏に話し、京大人文研の、多田道太郎氏にも同じような話をした、そもそものきっかけは、その年の春、新聞の片隅にのった、「東京オリンピックの次は、大阪で国際博?」という見出しの、小さなベタ記事だったが、そんな記事に興味を持ったというのも、実はそれまでに私が、当時の「放送朝日」を中心とする、関西の、新しい「文化研究」の潮流にまきこまれていたからにほかならない。

今にして思えば、当時の「放送朝日」は実にユニークな雑誌であり、編集長のN氏は、異色の名プロデューサーだった。--私が万国博に首をつっこむきっかけを説明するには、この雑誌のことに、少しばかり触れざるを得ない。ちょっとバックナンバーにあたって見ただけで、この関西の一民間放送会社のささやかなPR誌から、実にいろいろなものがうまれている。

大阪国際博の組織論ー主としてB.C乃至コアの立場からの試案ー(1964年)

「万国博を考える会」の初期資料の一つ。

組織のあり方や博覧会開催までのロードマップを、多角的かつビジュアル的な手法を駆使し検討しています。

第2回「万国博を考える会」議事録(1965年)

宇野宗佑議員(後の内閣総理大臣)を招いての会合議事録。

宇野議員を通じて河野一郎大臣との接触する旨が記されています。

下記ルポルタージュで名前が伏せられていた代議士が宇野議員であることは、本資料により初めて明らかになりました。

この出来事以降、「万国博を考える会」は公式の万博プロジェクトに深く係わるようになってゆきます。

*「ニッポン、70年代前夜」(1971年初出・「やぶれかぶれ青春記 大阪万博奮闘記」収録より)

五月――パリBIE理事会で、七〇年の日本開催が本ぎまりになった。しかし、私たちは、まだ慎重にかまえていた。というよりは、広瀬氏や里井氏に、裏で知恵を貸すだけで、あとは逃げだすつもりでいた、といった方がいい。それというのも、万国博はひょっとすると「政争の具」になるかも知れず、へたにコミットすると、厄介なことにまきこまれかねない、という危惧があったからである。私たちが、マークしていたのは、佐藤栄作氏と勢力を二分する実力者、河野一郎氏であった。このユニークな「怪物的政治家」の実行力は、それなりに評価していたが、何分そのやり方が強引すぎ、荒っぽすぎて、私たちの考えているような、いりくんだことを、うまく生かしてもらえそうになかった。その上、大野氏死亡、池田氏退陣のあと、いよいよ佐藤、河野宿敵の対決は、露骨なものになって行きそうだった。

第三次池田内閣の建設相であった河野氏は、首都圏整備委員長、近畿圏整備長官をかね、その当時から瀬戸内船上会談をやったり、西日本に徐々に比重をかけはじめているようだった。河野首都圏整備委員長と、佐藤オリンピック担当大臣が、「東京オリンピック」をめぐって呉越同舟の形をとっているのは奇妙だったが、三十八年七月の総裁選の時、河野氏はもちろん池田氏支持にまわり、次の内閣では国務相のポストにすわった。

七月総選挙をのりきり、大勢は任期いっぱい安泰と見えたのが、十一月に突然池田退陣、川島副総裁の大芝居と“吉田学校”校長の示唆により、ライバル佐藤氏に総理の椅子が「禅譲」されたことは、河野氏にとってあまり予期しなかった事態だったろう。しかし、与党内きっての「モーレツ男」は、配下の名だたる暴れん坊師団をひきいて、必ずや次の機会――それも佐藤体制があまりかたまらないうちに、巻きかえしをはかるだろう、という下馬評がもっぱらだった。大野氏が死に、川島フーシェ氏は佐藤内閣の産婆役、三木武夫氏は十一月総裁選に、河野、藤山を退けて佐藤支持にまわって通産相で入閣し、石井光次郎氏はなりをひそめ、党人派らしい党人派としては、河野氏ぐらいしかいなかった。それだけに大衆や報道関係に不思議な人気があった。

その実力者河野氏が、「万国博」に関して、不気味なにらみをきかしはじめたことは、私たちにコミットをためらわせた。――大阪府知事の左藤義詮氏と大阪市長の中馬馨氏との間に了解が成立し、地元では府市の協力体制がしかれ、「東京オリンピックの次は大阪万国博」という線で早い時期から動いているのに、河野氏は、「会場は神戸の埋立地がいい」とか、「滋賀県琵琶湖畔が適当だろう」とか、いろんなゆさぶりをかけていた。――兵庫、滋賀、どちらにも、河野派のチャキチャキの「青年将校」がいた。

そんな時、ある人の仲介で、私たちは河野派の代議士と会うことになった。会談は別にどうということはなかったが、そのあと、自民党関係で、私たちが河野派のブレーンになったという噂が立ったという話をきいたので、余計に神経質になった。――どんなことになるか知らないが、河野対佐藤の争いなどにまきこまれることになったりしたら、たまったものではない。

だが、そのうちまたしても意外なことが起こった。――河野氏が突然死んだのである。その翌月には池田氏も病床のまま世を去った。同じ月、国際博準備委員会が発足しており、通産省繊維局長の新井真一氏が事務局長に就任した。別に河野氏が死んだからというわけではないが、私たちは広瀬氏の粘りづよい説得に根負けして、「公式のブレーン」ということではなく、準備事務局との「接触」をつづける、ということにした。

「婚約はしないが交際する」

という梅棹氏の名言がとび出したのはこの時だった。

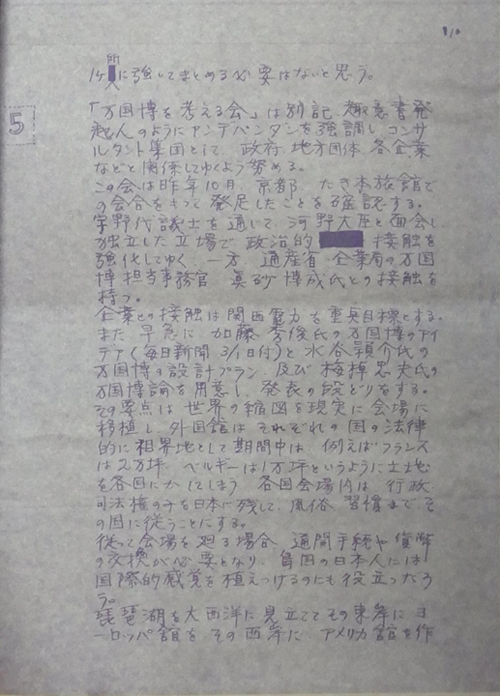

テーマ特別委員会(オーソライズグループ)候補者名簿

万国博のテーマを決める委員会のメンバーを検討する際のメモ。

非公式のブレインに過ぎない「万国博を考える会」が、テーマに関する最重要委員会の人選に大きく関与していたことが読み取れます。

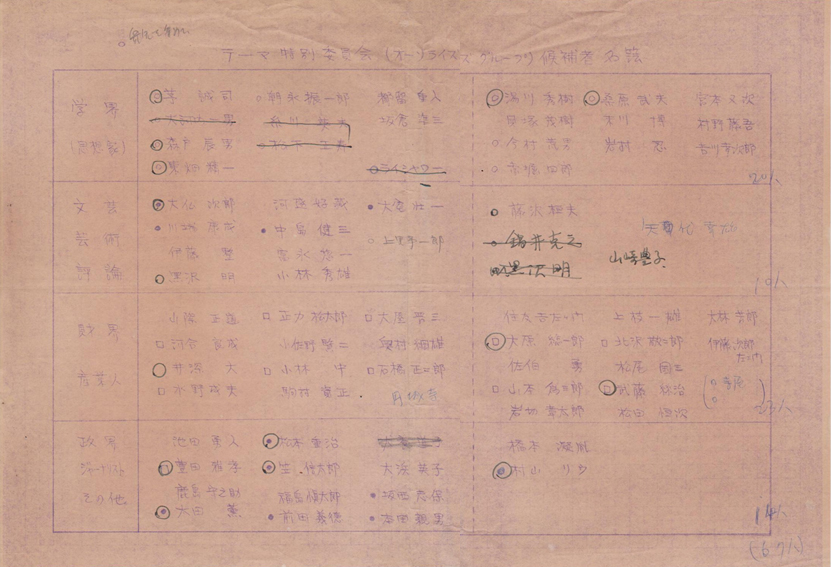

テーマ展示物収集費用試算表(1968 年9月4日)

テーマ展示である太陽の塔の地下に展示するための、世界の民族資料を収集に関するメモ。

渡航に関する費用や担当者まで記した具体的プランになっています。

(この収集品が後の国立民族学博物館が母体に。後に、第三代館長となる石毛直道先生の名前も)。

*「ニッポン、70年代前夜」(1971年初出・「やぶれかぶれ青春記 大阪万博奮闘記」収録より)

予算といえば、あの「エキスポの顔」といわれた高さ六十メートルの名物「太陽の塔」があやうく消えかかったことがある。テーマ展示の、総予算は前にもいったように建設費こみのあち見つもりで三十億は必要だと、岡本氏のスタッフははじき出していた。(この金額で理事会で説明する時、岡本氏はテーマ展示には「最低三十万円」必要だ、とやってしまった。石坂会長の「明治四十五年の万国博」とともに万国博の二大迷言とされている)

大蔵省筋はこの規模を内々に承認していたが、監督官庁の通産側は、あまり正面に大きなものを建てられると、ホストカントリーの日本政府館が目だたなくなる、という理由で強硬に反対した、テーマ展示の稔予算はせいぜい三、四億でいい、というのだ。モントリオールのテーマ予算百億と大変なひらきだ。そんな予算ではとてもテーマ展示はできないとプロデューサー側がいうと、もともとテーマなんてものは万風博にはいらないものだ、とまで極言した。

同席した国会万国博対策委員長橋本登美三郎氏がさすが色をなして、今のは個人の意見か通産の公式見解か、もし後者なら議事録にとどめて国会に報告する、と監督官庁側にひらきなおり、暴言者が訂正するといった一幕もあったそうである。この話をあとからきいた時、私はつくづくそういう交渉に出る立場にいなくてよかったと思った。当時の私が出ていたら、もっと身もフタもないことになっている。

予算の三倍にふくれ上った見つもりをむりやり削るのは大変な作業だった。業者サイドと一項目ずつ検討し、全体の仕様をかえ、やっと予算の倍ぐらいまで削った。だがそれをさらに半分にするのは、背筋の寒くなるような作業だった。場合によっては、石を一つころがしておいても、これが「根源の世界」だとひらきなおってみせると豪語していたものの、当初のイメージが、はなはだしく萎縮してしまうのはさけられなかった。それに私は平野氏と話しあって、第三スペース「心の世界」に展示する、海外民俗資料収集のための、予算六千万円は、最初からおさえて、絶対手をつけないことにしていた。一・五倍にまできりつめる時、展示構想を基本からやりかえなければならないところにまできた。

「理念」を最初徹底的につめておいたので、根本方針はぐらつかなかったし、デザイナーたちも、「ひでえなあ」といいながらすぐ方向転換できたが、私の心の中で、展示「効果」に対する自信が急にふっと失われそうな感じがして、寒気をおぼえた。「スペース」の広さに対して「密度」がこれほどさがってしまうと、効果に対するイメージがうかばなくなってしまう。結局は当初予定されたスペースのうちのある個所に、大幅にしわよせしてやっと切りぬけた。しわよせをくった個所は、最初から一貫して熱心にやった人たちの責任個所になってしまい、それぞれ一人前のデザイナーとして、自分たちの「構想」に愛着もプライドもあったろうに、よく最後までいや気がさして投げ出してしまわずにいてくれたと思う。

一九六七、八年は、ベトナム戦争反対の運動がもり上り、六八年後半からは、大学紛争の嵐がふきあれはじめた。六九年いっぱいつづいたそのさわぎの中で、梅棹氏と東大の泉精一氏の協力を得て、地下出展の海外民俗資料収集のために、四十人あまりの若い学究が世界六十余国にちらばっていった。どんなものがあつまるかわからず、あつまったところで展示を考えようというのだから、私にしてみれば、一種の「賭け」だった。しかし、このコレクションは、今でも、地下展示のうちでもっとも自慢できるものの一つになっている。

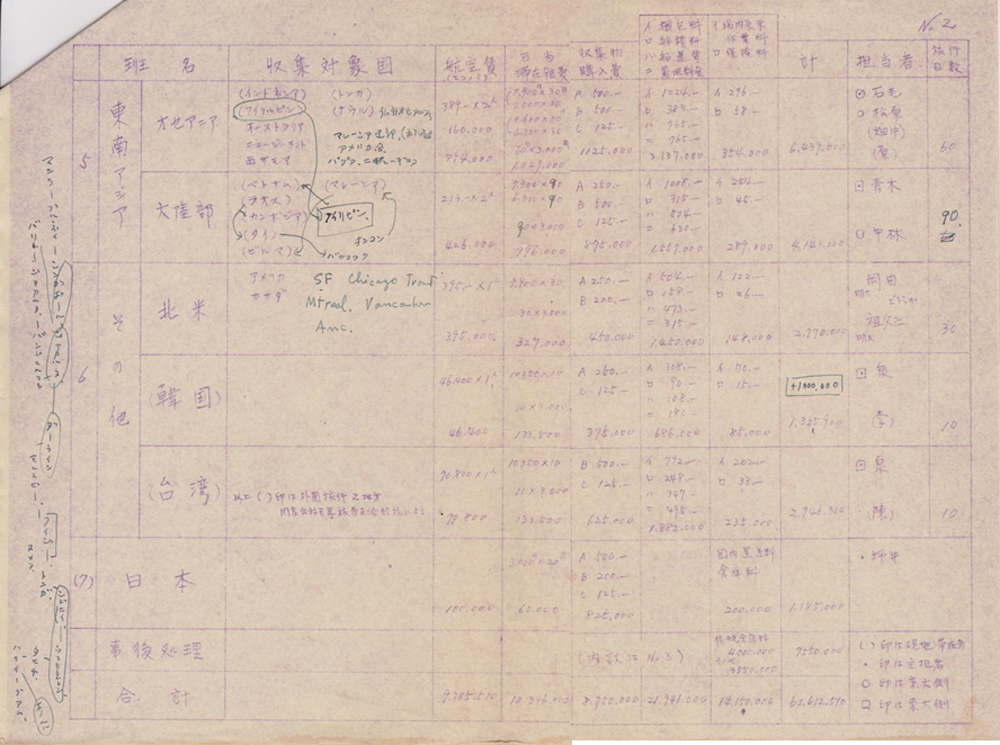

日本万国博覧会テーマ展示基本設計(小松左京のDNA落書き)

.jpg)

テーマ展示である太陽の塔の設計に関する資料に小松左京が描いた落書き。

太陽の塔内部を貫く生命の樹の根幹をなすDNAのイメージをつかもうとしていたと推察されます。

以下は太陽の塔の地下展示を構築するにあたり、生命を中心としたテーマ及びサブテーマのイメージを、スタッフといかに共有するか、小松左京が腐心したことを述べた文章です。

*「ニッポン、70年代前夜」(1971年初出・「やぶれかぶれ青春記 大阪万博奮闘記」収録より)

私が地下展示のスタッフたちとはじめて顔をあわせた時、もう展示についての、デザイン面でのいくつかのアイデアが出ていた。私はいちおうそれをきいた上でいった。

「すまないが、今まで出ているアイデアは一度全部忘れてください。あとできっと、もう一度復活してくるんだからしばらくの間デザインのことは考えないでほしい」

岡本氏は私に「一つ憎まれ役を買ってくれ」といった。何も進んで憎たらしくすることはなかったが、いくつかそろっていた模型もスケッチもわきにおき、最初の二週間ほどは、とにかくくる日もくる日も、テーマとサブテーマをめぐってのレクチュアと討論ばかりやっだ。展示業者からの出向員までひきずりこんで、むちゃだと思ったか、生化学から文明論から人類学から民俗学まで、とにかくサブテーマをつくり出す上の背景となった基礎知識を、みんなが大体のアウトラインをマスターしてしまうまでやった。

四つのサブテーマを、岡本氏の構想になる地下=過去、地上=現在、空中=未来という三次元構造のうち、地下の「過去=根源の世界」ヘ投影した展示の「基本的イメージ」は、その方向から出てくるはずだった。生命がなぜすばらしいか、自然がなぜしたわしいか、そして産業革命以前、つまり機械文明以前においても、人間の知恵は所与においていかにすばらしく多様であり、人間というものはいかにいじらしいものであるか--こういったことは、近代的デザインの「センス」からだけではよくつかめない。どうしても、ある程度、学問的な成果をふまえた具体的な「知識」がいる。

たとえば生命のシステムがいかに巧妙にできており、そのつくり出したものがいかに多様であるかという具体的な「知識」をもとにして、はじめて生命というものの「すばらしさ」に対する感動やイメージがうかんでくる。そのメカニズムに対する知識がなくては、卵からヒヨコがかえるのは、あたり前すぎる退屈な現象にすぎない。--顕微鏡映画や天体写真、学術言にはいっている図版を見てもらいながら、科学の開示する世界が、デザイナーたちの「デザインスピリット」ともいうべきものを刺激することを私は期待した。デザイナーたちは、実に敏感に反応をしめしてくれた。

展示産業界からの出向社員の一人などは、最後にはアマチュアながら生化学について大変な知識をもち、蛋白質の分子構造について、私をやりこめるほどになってしまった。くる日もくる日も、「まるで大学みたいだな」といわれながら、こんなことをつづけているうちに、ついにテザイナーたちは、その世界に、目分から興味を持ちはじめ、どんどん資料を集めはじめた。そうなれば、あとは彼らの世界だった。無限にイメージを触発する「知識」にもとづいて、彼らがそれを「展示」にヴィジュアライズして行けばいいのである。その「技術」はまさにデザイナーの領域である。もう一度テーマ、サブテーマをやると、今度はまことによくその「展開」が理解してもらえた。

--はっきりいって、そのあたりで私の仕事の大きな部分はすんだといってもいい。あとは「脱線」を監視すればいいし、メカニズムヘの展開は、デザイナーたちと平野氏との間できる。

-209x300.jpg)

-214x300.jpg)

-300x200.jpg)